佛經從何處來,往何處去?

2021年5月21日

適逢本週末慈山寺藏經閣經書整理和寺院書籍重整,我們安排了一天「曬經日」,研究組安排我為義工團作一個簡單介紹,我不知道什麼題目最合適,不如就簡單談一下佛經的由來吧。

佛經可以理解為佛說的經。我們知道佛祖釋迦牟尼沒有文字著作,佛陀四十五年遊行說法,都是以口述形式流傳下來的。佛陀入滅以後,聲聞弟子結集,即是大家開會去確定佛說過什麼話,大家同意後便把其文句定下來,並通過諷誦形式暗記。所謂經,是梵文sūtra的漢譯(巴利文sutta),原來就是指這些早期通過僧團核實的經文,一般都以「如是我聞(一時)」(evaṃ mayā śrutam [ekasmin samaye])作為開始,說的就是以下經文獲得了佛陀十大弟子之一阿難尊者的確認。後來經典整理為三藏,即分為經、律、論三個部分的藏經。藏本來是梵文piṭaka的翻譯,意思為「籃子」。我們說三藏法師,就是指精通佛法的法師,精通的不單是一藏二藏,而是三藏。

|

|

僧伽羅體巴利文《吉祥經》貝葉經。十多年前跟香港大學老法師到斯里蘭卡遊學時請回來的。 |

佛經以諷誦形式流傳,沒有書寫下來,這本來是古代印度的傳統。印度人記憶力特別好,過去是,現在也是,像遠古的吠陀經文至今還有不少印度人,特別是婆羅門,能幾千幾萬頌的背下來!不過到了大約公元前後一世紀,佛經終於以文字方式記下來,寫在貝葉或樺樹皮上,成為當今最古來有關佛陀和其教化的記載,甚至是考古證據。

|

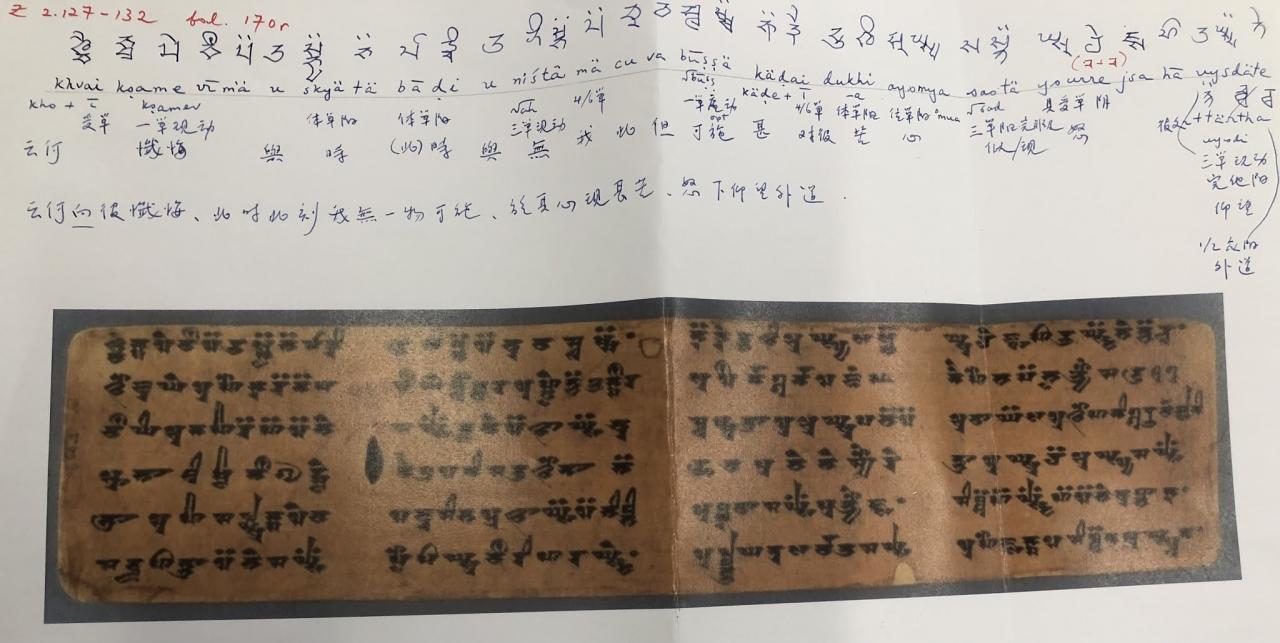

| 婆羅謎體于闐文《Zambasta》樺樹皮經。最近跟英國中亞語言學家Sims-Williams氏(SOAS/劍橋)習于闐語每週讀經的段落。于闐文其中特徵為原因上的兩點,一般轉寫為ä,發音為i,兩者經常混淆。十五年前在北大時跟段晴教授學了一個學期,沒想到多年後又有機會接觸了。 |

那麼原來最古老的佛經是用什麼語言記載的呢?我國印度學大師季羨林先生,即是北大印度學創始人之一,亦即是我的博士導師王邦維教授的導師,認同西方的說法,認為佛陀的語言是印度東北部方言摩揭陀語(Ardhamāgadhī)。古代印度有很多方言,一般我們稱之為俗語(Prākṛtam),相對的就是雅言,即是梵文(Saṃskṛtam)。大乘佛教的經典一般以梵文為主,但更古老的版本都是俗語寫成的,除了已經幾乎消失了的半,摩揭陀語外,主要還有以佉盧文書寫的犍陀羅語(Gāndhārī)。南傳佛教的佛典以巴利文為主,是當時佛教界的書面語,也是古印度俗語的一種。

至於中國的佛經則有近兩千年的歷史,從東漢明帝始,印度、西語和漢地的佛教徒大量把外來的佛經翻譯為漢語。這些佛經原來用的不單只是印度的俗語和雅語,還有西域各種語言,按季羨林先生的說法,其中比較重要的包括甲種和乙種吐火羅語、于闐語和後來的粟特語。這些語言對古代漢傳佛教有比較大的影響,像我們現在說彌勒,後者是入聲字,跟梵語的Maitreya對不上,原因就是受了這些西域語言的影響,如焉耆語(即甲種吐火羅語)Metrak。近幾十年巴基斯坦和阿富汗一帶出土不少經文殘片,都是犍陀羅語佉盧文,其中包括年代最早的《般若經》。不過到了鳩摩羅什和玄奘的時代,印度傳過來的佛經基本上都是比較標準的梵語了。因此,一般我們會認為梵文是大乘佛教的經典語言。

中國對佛教的傳播發揮了極大的作用,除了歷史悠久,信徒眾多外,很大部分是我國過去的大德對經典的細心整理。有學者指出,漢譯佛經不管是從量的角度,還是時間的覆蓋度,都可以堪稱人類文明史上的創舉。很少會有一個文明那麼用心和耐心的把大量的外文著作翻譯成本國語言,而且這都是出於宗教情操,並包含對另外一個文明的尊敬,而不是古代甚至近代世界文化鬥爭或殖民侵略的產物。這一點實在值得佛教徒深思,也是祖宗留給我們漢地佛教徒,讓我們自豪的一份文化遺產和禮物。

漢譯佛經的量究竟有多大?華語區佛教徒一般熟悉的「大正藏」有一百冊,一萬多卷,按統計超過一億兩千萬字。光是這個量就比西方國家希臘和拉丁文的「經典」的量要多很多倍。我們一般熟悉的大乘經典,像『心經』、『金剛經』、『法華經』、『華嚴經』等當然也包括在內。研究佛經的人一般會熟讀幾十、幾百、甚至幾千部經。至於這麼多經,該怎麼讀,有何技巧?這可以以後再跟大家分享。

「大正藏」其實是日本人在大正時代出版的經藏,由於編排和校對方式符合現代學術規範,百年來廣為流傳,大家亦多加引用。「大正藏」出版時,近乎每月出一冊,能夠以這樣的速度出版,除了由於當時日本佛教界人士發心支持,也說明日本佛教學術界實力雄厚,過去累積了大量的文獻材料,可以充分利用。這一點現代中國佛教界做不到(除了以「趙城金藏」為底本的《中華大藏經》外)。不過台灣法鼓山研發的CBETA,上世紀90年代後來居上,以「大正藏」為底本,通過團隊力量把內容不斷完善,至臻完美,甚至補充了其他各種經藏內容,成為當今網絡時代大眾接觸佛經的主要橋樑,這也是十分殊勝的。